日時:1月8日(日)

場所:角川シネマ新宿

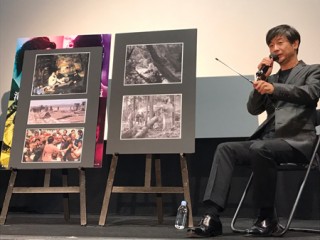

登壇者:種田陽平(美術監督)

角川シネマ新宿で、溝口健二と増村保造という師弟関係にあった日本を代表する二大巨匠監督の作品42本を一挙に上映する特集上映企画「溝口健二&増村保造映画祭 変貌する女たち」が好評上映中となっている。この貴重な映画祭を記念し、日本を代表する世界的美術監督の種田陽平がトークショーに登場した。

岩井俊二監督、三谷幸喜監督、李相日監督ら日本の人気映画監督はもとより、海外ではタランティーノ監督、チャン・イーモウ監督、ジョン・ウー監督ら錚々たる一流監督の作品に携わっている、まさに世界を股にかける美術監督。映画製作における「美術」の仕事とは?溝口健二監督の「山椒大夫」における美術について、大映美術の魅力、そして溝口作品と増村作品の美術面からの違い、美術が素晴らしく印象に残るような溝口と増村の作品は?などを存分に語った。

■美術監督の仕事とは…『山椒大夫』を参考に。

溝口健二監督の『山椒大夫』は60年以上前の映画なので、今と若干違うところはありますが、映画美術の仕事の基本は今と同じです。『山椒大夫』で言えば、まず環境を作ることから始まります。舞台がどういう山、どういう海辺なのか、とロケ場所を選定する、『山椒大夫』では荘園が舞台で、屋敷と奴隷の人たちの集落はオープンセットなんです。でも屋敷の内部は、スタジオのセットです。その組み合わせ、ロケ、オープンセット、スタジオの中という組み合わせを作るのが美術の仕事です。それぞれがばらばらにならないよう、繋がるように作るのが仕事です。今と『山椒大夫』や『雨月物語』の頃で一番違うのは、この映画(『山椒大夫』)では、森の中もセットで作っています。今では、ティム・バートンみたいな監督でないと森のセットは作りませんが、当時はスタジオの中に森や湖を作ることをしていました。この映画の中で、野宿をしている部分はセットです。当時の映画は白黒ですので、ロケでは真っ暗になってしまいます。でもあのシーンでは、雲がたなびいていて手前にある遠くの山々は絵で、さらにその手前にある木立はミニチュアサイズで作っています。今の映画があのようなことをやろうと思うとそれは大変ですから、失いかけている技術です。

スタジオは床が平なので、床に起伏を作っているんですね。床を作るというのは、現在の映画の撮影現場では例えば僕が言わないと誰も言わないんです。当時世界的に有名な撮影監督・宮川一夫さんがこれではいかんと、ブルドーザーで掘り起こして床をドロドロにしてリアリティを出していました。美術を作るということでは、セットの奥行き感が特に『近松物語』にあると思うのですが、『山椒大夫』では、今までの日本での映画の歴史100年の中でトップの宮川一夫さんの撮影自体がまさに美術なんです。ただキャメラで撮るということでなく、セットを作るんですよね。『山椒大夫』で香川京子さんが水の中に沈んでいくシーンは沼でロケをしていましたが、手前にある竹を墨汁で真っ黒にしたんです。一番手前の竹と笹は真っ黒で、次がグレーでというように色が変わり、それはまるで水墨画のようなんです。美術監督がやったのではなくて、宮川さんが現場で「竹を黒く染めろ」と言ってやっているんです。今の撮影キャメラマンはそんなこと技術的にもできないですよ。溝口監督は、宮川さんにイメージを伝えるだけでキャメラは一切覗かなかったそうです。この2本は絵画性があるというか、絵ですよね。溝口監督は、絵巻物を観るような映画にしたいと言ったそうです。だから絵のように作りこんでいる。ただ撮っているのではなくて、どの場面も絵のように圧倒的なものになっています。(この映画で美術を担当した)伊藤熹朔さんは、舞台美術では神様みたいな人です、『地獄門』、『山椒大夫』、『雨月物語』は伊藤さんがやられてよかったと思います。というのは、ちょっと変わっているんです。舞台美術のように誇張されてちょっと童話的、ファンタジックというか。それは伊藤さんの舞台美術が混ざっているからだと思うんです。舞台美術的な抽象性と映画のリアルが混ざっていて、すごく良かったと思います。

■大映映画の美術の魅力

大映って一度倒産したじゃないですか、僕はその後の80年代に映画に入ったので京都の大映を知らないのですが、伝説として聞くのは予算と手間を一番つぎ込んでいたということです。撮影機材や美術セットにすごくお金をかけていたんですね。お金をかけていたという所が最も他の会社と違う所だと思います。黒澤明さんの『羅生門』は大映のスタッフなんですよ。本筋とは関係ない、ものすごく大きな羅生門のセットを作っているんです。黒澤さんは大映に習いに行って、そこで学んだことを東宝に伝えたようです。自然と、セットに作る野だてのセットなどは最初に京都で作られたものだから、それがのちに東京に伝わっていったようです。テレビが普及して映画が衰退したと言われていますが、溝口さんはそこは無傷なんですよね。映画が流行ってからの50年間の映画ですから。

■絵画的に映画を作るということ

テレビが出現してから、負けないようにということで、映画界はワイド画面を作り出して、横長の画面が普及するのですが、それでは絵画的な映画は作れないんです(ここでマネの絵を参考に画角の説明)、『アラビアのロレンス』のような水平な映画には横長のシネマスコープ(シネスコ)の画面はぴったりですが、群衆を撮ったりした場合でにシネスコサイズをテレビ用に変換すると半分にトリミングされてしまうんですね。その後にちょうど良いサイズとしてビスタサイズが主流になりました。『ゴッドファーザー』は僕の好きなビスタサイズで撮られています。ビスタサイズは、ヨーロッパとアメリカではちょっと違うのですが、黄金比は1:1.6だからビスタサイズは一番美しいサイズなんです。30~40年はビスタサイズの時代があったと思うのですが、その後にハイビジョンが出てきてテレビと同じサイズになってしまい、映画を観た気にならないということになりました。今は殆どの映画がシネスコで作られているので、すごく絵にしにくいんです。アニメはまだビスタサイズで作っていて、背景を描かないといけないから、横長画面では書けないということで、アニメだけはまだシネスコではなくてビスタサイズで作られています。それは絵画的だからということだと思います。

■増村保造監督について

増村さんは、溝口さんの最後の三作品の助監督で、エリートとして大映の若手監督のトップみたいな監督でした。増村さんが作った映画の50本くらいはシネスコサイズで作られていると思うんですよね。増村さんは溝口と違うスタイルを目指していたので、横長のシネスコで撮りましたから、増村さんの映画では美術があまり目立たないんです。溝口さんの方は奥行きがありますから、増村さんは東大出の頭のいい人だから考えたんでしょうね。増村さんの作品は密閉感なんです。アパートやマンションをシネマスコープで埋め尽くしていくんです。シネマスコープなのでベッドシーンにもぴったりで、横に寝ると全身も入る、でも奥行きはない、窓もない。水谷浩術監督であれば窓の奥には開口部があり、さらにその奥があって遠くに列車が走っているというように、奥行きに勝負を掛けていましたが、増村さんはそれを全部捨てて、壁が多いんです。若尾文子さんの後ろは壁なんです(笑)。これは有名な話ですが、増村さんは現場に入ると自分で雑巾を持って必死に壁を磨いていたらしいんです、汚したりね。何故かといえば(空間の)抜けで勝負をしていない。役者と壁との両方が自分の映画だと思っていたんでしょうね。増村さんを誰かが大道具さんだと思ったくらい。人物で埋まったシネスコの画面と磨き抜かれた壁は圧倒的ですね。

■大映映画の魅力

世界に通用するのは大映が圧倒的だと思うのです。黒澤明さんのファンは、『七人の侍』を毎年必ず観返すというジョン・ウー監督ら、世界にたくさんいますが、男の闘いを描かない監督、ゴダールやトリュフォーやアンゲロプロスなど大勢の才能ある監督は、皆“ミゾグチ”ですからね。増村さんは、僕が一緒に仕事したタランティーノ監督が増村さんの大ファン。大好きらしいんですよ。タランティーノは増村さんと似ているんですよね。絵になるような広いセットは要りませんと言うし、役者のアップから始めてくれと。それは増村さんと同じじゃないですか、『ヘイトフル・エイト』でも広く作らないでくれ、壁は丹念に磨いてくれと言いましたからね、今でも増村はいるんだなと思いました。

■種田さんお勧めの溝口・増村映画

増村さんの『清作の妻』は僕は映画館で見たことがないので、観たいと思います。溝口さんに匹敵する映画ですね。増村さんの王道はこの『清作の妻』と『赤い天使』や『妻は告白する』だと思います。溝口は『雨月物語』、『近松物語』、『山椒太夫』もありますが、溝口さんは残酷で、きれいごとじゃない、ここまでやるかという非情さがあります。増村さんの『盲獣』は、今の若い人が観たら卒倒すると思います。溝口さんのセットでは『噂の女』も良いし、僕が好きなのは『残菊物語』。素晴らしいです。