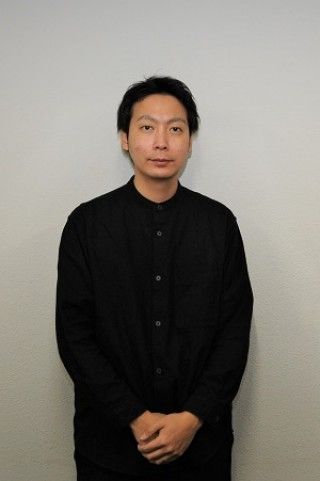

横浜の映画館「シネマ・ジャック&ベティ」などが中心となり、横浜を愛する人々からの支援・協力で製作された映画『誰かの花』。横浜のとある団地を舞台に、部屋のベランダから落ちた植木鉢により起きた死亡事故をめぐって、そこに関わる人々の思いが交錯していくさまを描いた人間ドラマだ。誰もが経験しているであろう後悔や自責の念を丁寧にすくい取る細やかな脚本に、先の読めない絶妙なサスペンスの味付けをして演出したのは、これが長編2作目の奥田裕介。横浜で生まれ育った監督は、どんなこだわりで作品に向かい合ったのか。

………………………………………・・

この映画は横浜のミニシアター、シネマ・ジャック&ベティ(以下、ジャック)の30周年記念企画として始動したということですが、その経緯について教えてください。

■奥田裕介監督:以前、ジャックさんで私の短編を上映していただいたことが最初のご縁です。私自身が横浜生まれで、支配人の梶原さんも作家性を分かっていただいてたので、声をかけてくれたんじゃないでしょうか。最初は町おこし的な、お祭り的な要素も盛り込むのかなと思っていたのですが、「撮りたいものをやってくれていいよ」と言っていただけました。梶原さんからの要望はひとつだけ、「横浜で撮ってください」。横浜に住まう人の葛藤や、悲劇からの救済をテーマにしたいと考えまして、こういう映画になりました。最初はもっといろいろ条件を出してくれた方が……と思ったのですが、結果的にはやりやすかったです。

脚本はどんなことを主眼に書き上げたのですか。

■奥田監督:オリジナル脚本にこだわっているので、身近にあった出来事やニュースで報じられる事件から持つ違和感を大事にしています。事件や事故で一方的に「加害者が悪い」と決めつける報道を見たり、コメンテーターの発言を聞くと、視聴者にその背景を想像する力がなくなっちゃうんじゃないか、と思います。私はこれまで、映画を観ることで想像力を培ってこれたと思っているから、自分の映画もそういうものにしたいな、と。あと意識したのは、悪い人間を出さないこと。「善vs悪」ではなくて「正義vs正義」です。つまり、こちらから見れば正義だけれど、他人にすれば悪ということはよくありますし、善意は受け入れる側にすれば面倒くさかったりしますよね。そんな二面性を考えたとき、各キャラクターが成立していきました。

作品を観ると人間に対する深い洞察力を感じますが、これまでどんな映画監督、作品に影響を受けてきたのでしょうか?

■奥田監督:イランのアスガー・ファルハディ監督や西川美和監督の作品を観て、自分のスタンスが出来ていったのかなと思います。『誰かの花』を完成させた後に観た映画ですがスウェーデンのリューベン・オストルンド監督の『フレンチアルプスで起きたこと』は日常の些細なことから起こる悲劇だけれど、コメディ要素があって爆笑もできて刺激的な映画でした。

吉行和子さんと高橋長英さんと夫婦は、とても自然に周囲の風景にはまっていました。

■奥田監督:吉行さん演じるマチさんは、この映画の唯一の癒しですね。声、表情のすべてが(役に)合うと思っていました。初期の段階から意識してアテ書きです。実は、ジャックさんに映画を観に来ている姿をたまにお見かけしていて、その佇まいが父親役にピッタリだと。このふたりの夫婦像はすぐに思いつきました。

カトウシンスケさんや和田光沙さんほか役者さんたちの演技も見事で、アンサンブルが素晴らしい――。

■奥田監督:当初の脚本では説明的なセリフもあったんですが、出演者たちとコミュニケーションをとる中で減らしていきました。「この人なら、このセリフは要らないな」と。“足し算”で増やしたものを、思い切って“引き算”で減らし研ぎ澄ませられました。それは、役者さんたちのお芝居が素晴らしかったから、皆さんを信じられたからに他なりません。

人間ドラマの中にサスペンス要素も感じるところがおもしろいと思ったのですが、演出や撮影について気をつけたことは?

■奥田監督:被写体との距離感を大事にしました。人物の距離を保ちつつ、カメラをやたらと動かさず、キホン、三脚を据えて撮ると決めて。フレーム(枠)の中で人が動き、移動したらカットを割ることを徹底しました。演出のテーマを「視点と目線」と決めて、子役の目線に高さを合わせたり……。そう、カトウシンスケさんがヘルパーの事務所に電話をかけるシーンでは、ロングショットで。なにか後ろめたい、悪いことをしているのを覗き見している、または覗かれている感じが出て、不穏な空気が醸されたかなと思います。

古い団地の佇まいや、強風が吹き荒れるのも不穏な空気を醸成させて効果的でした――。

■奥田監督:ロケで使わせていただいたのは、横浜市緑区の団地です。実家から比較的近く、脚本書いてるときから目をつけていました。中にはエレベーターのないような古い棟もある団地。新築のマンションより匂いがあっていいなと思うのと同時に、高齢化社会の象徴を感じました。強風は映画のひとつの肝ですから、予算と相談しながら機材をレンタルして。「背景の木も揺らすには一台じゃだめだ、二台、なんとか!」という葛藤があった一方で、騒音を気にしながら団地の住民たちに説明したり、という苦労がありました。

撮影のときには新型コロナの蔓延が始まっていたかと思いますが、どのようなことに留意して臨まれたんでしょうか?

■奥田監督:撮影は2020年の11月です。感染者数が少し落ち着いていて、年末にまた増加する直前でした。現場にはご高齢の出演者もおりますし、人さまのお宅を借りての撮影で、なおかつコミュニティがしっかりしてる団地でもあるので、細心の注意を払いました。ワンテイクごとに換気が必要なことも見込んで、その分もスケジュールに組み込みました。

一般的に横浜といえばみなとみらいや元町といった、海に近い人気スポットを思い浮かべる人が多いと思いますが、映画の舞台はずっと内陸の丘陵地帯ですね。「ここだって横浜なんだぞ」という自負みたいなものがありますか?

■奥田監督:自分が横浜出身だと言うと「横浜のどこですか」って訊かれます。横浜駅とかみなとみらい近辺でないと横浜じゃないと思われてるのかも知れません。皆さんが想像するキャッチーな横浜よりも、日本のどこにも当てはまるだろう地味な横浜。そこに住まうことに焦点を当てて撮りたいと思っていましたから。

すでに次回作に向けて動き始めていますか?

■奥田監督:今、脚本の種を集めている段階です。1作目の『世界を変えなかった不確かな罪』も、善意から生まれた悲劇とその先の救いをテーマにしました。次の作品も、そういう“不確かな罪”を追いかけていくものになるだろうと予測しています。

【取材・文】川井英司